Les alpagistes isérois rassemblés à La Morte

Réunis à La Morte le 7 août, les alpagistes ont évoqué l’ensemble des sujets qui les touchent. La prédation, le sanitaire, le multi-usages, ainsi que l’approvisionnement en eau, sont les principaux.

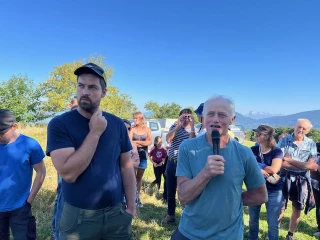

D’une parcelle située sur les hauteurs de La Morte dans le territoire de la Communauté de communes de la Matheysine, les éleveurs, présidents de groupements pastoraux, bergers, chasseurs et élus, qui ont répondu à l’invitation de la FAI (Fédération des alpages de l’Isère) pour la traditionnelle journée des alpagistes le 7 août, ont bénéficié d’une vue imprenable sur de nombreux alpages de l’Isère.

Du Vercors à la Chartreuse, du Taillefer à l’Oisans, en passant par la Matheysine, le site leur a permis d’évoquer les problématiques des alpages et des acteurs de la montagne. Mais pour éviter tout risque de propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), et bien que la Matheysine ne soit pas en zone réglementée, la délégation ne s’est pas rendue dans un alpage.

Animaux ingérables

Dès la présentation de l’alpage du secteur, à savoir celui de La Morte, ont été évoqués les problèmes de prédation. Car à leur arrivée au mois de juin, les génisses de ce groupement pastoral ont subi deux attaques.

« Huit sont mortes. Neuf ont été blessées. Et quatre demeurent introuvables. Nous continuons de les chercher, nous avons peur qu’elles blessent quelqu’un, explique Flavien Bauchon, éleveur au sein de ce groupement. Quant aux autres, elles sont agitées, apeurées ».

Lui-même éleveur de bovins, le président de la FAI, Denis Rebreyend, est bien au courant des problèmes que posent ces attaques, mais il le reconnaît, il est difficile d’en faire prendre conscience au Comité loup.

« Nous savons bien que les bovins, dès qu’ils ont côtoyé le loup, même s’ils ne sont pas blessés, deviennent ingérables. Il nous faut des jours de travail pour les récupérer, les réintégrer au troupeau. Il faut les remettre en stabulation pour les réapprivoiser, avant de pouvoir les remonter en alpage. Sur le terrain, nous faisons tout ce que nous pouvons mais nous ne sommes pas soutenus. Comme les ovins sont aujourd’hui mieux protégés, en opportuniste, le loup attaque davantage les troupeaux de vaches », déplore-t-il.

« Cadre renforcé »

Ce report de prédation, Jérôme Patrouiller, le responsable de la cellule pastoralisme et prédations à la DDT de l’Isère, le confirme. « Cela fait dix ans que cela a commencé. Nous faisons remonter les problèmes. Nous espérons des pistes d’amélioration sur la prise en compte des attaques et les indemnisations des animaux disparus, mais cela prend du temps », affirme-t-il.

L’arrêté modificatif du 24 février 2024 (1) publié le 22 juin dernier, peut -peut-être- permettre des améliorations dans la mesure où selon le ministère de l’Agriculture, « il offre un cadre renforcé pour permettre aux éleveurs de défendre leurs troupeaux, notamment de bovins, qui représentent désormais près de 8 % de la totalité des attaques répertoriées sur les troupeaux domestiques ».

Concrètement, ce nouvel arrêté permet aux préfets de département d’autoriser les tirs létaux de loups aux éleveurs ayant subi depuis moins de 12 mois, deux attaques « loup non exclu », sous réserve qu’ils aient mis en place « au moins une mesure de réduction de vulnérabilité de leur troupeau » (2).

Mais les éleveurs restent sceptiques. Ils n’en peuvent plus du loup et de ses attaques. Les nombreuses prises de paroles qui ont eu lieu durant la rencontre sur ce sujet, confirment un ras-le-bol qui ne cesse de s’amplifier. « Bientôt, il n’y aura plus d’éleveurs, plus de troupeau, plus de bêtes », annoncent-ils.

« Bonne organisation »

Céline Savoyat, la vétérinaire du GDS de l’Isère, est venue évoquer la difficile situation sanitaire du département. Si aucun cas de MHE n’a été recensé, le GDS a confirmé quatre cas de FCO 8 dans le département et craint l’arrivée de la FCO 3, puisqu’elle est déjà présente dans le Doubs.

S’agissant de la DNC, la vétérinaire indique que la campagne de vaccination réalisée dans la totalité de la zone réglementée, est très avancée. Si elle reconnaît que les éleveurs ont une épée de Damoclès sur leur tête, elle constate cependant que la zone n’a pas évolué.

« C’est une maladie qui est transmise d’un animal à l’autre principalement par les piqûres d’insectes hématophages (mouches piqueuses ou taons qui se nourrissent du sang des bovins). Sans mouvement d’animaux, elle ne devrait pas venir dans les alpages isérois », insiste-t-elle.

Elle indique également que l’enquête épidémiologique se poursuit, que la maladie, apparue en Italie -d’abord en Sardaigne le 21 juin, puis en Lombardie quatre jours après- a été repérée en Savoie le 29 juin. En substance, elle souligne que les travaux menés font bien comprendre que les mouvements d’animaux sont à l’origine de la propagation de la maladie. D’où l’importance de respecter les interdictions en vigueur.

Bruno Caraguel, le directeur de la FAI, fait remarquer la bonne organisation mise en œuvre entre le GDS et la DDPP pour accompagner les éleveurs dans la gestion de cette crise.

« Une montagne à réinventer »

La question du multi-usages et du partage de l’espace, est un autre sujet important pour les alpages. Comme l’a rappelé Denis Rebreyend, la fréquentation de la montagne nécessite d’en connaître les codes.

« J’ai eu la chance étant jeune d’avoir été initié par des personnes plus âgées. Aujourd’hui, de nombreuses personnes viennent sans avoir aucune connaissance de ce milieu. Mais je crois en l’éducation, en la sensibilisation. Nos moyens ne sont certes pas suffisants, mais il faut continuer. Les élus locaux sont de très bons relais de nos problématiques. Il ne faut pas oublier qu’économiquement, les touristes jouent un rôle pour la montagne. Ils logent dans les gîtes, vont dans les restaurants, achètent nos produits. Il faut composer avec eux ».

Bien au fait de cette problématique de développement touristique -entre nécessité économique, contraintes, et enjeux-, le maire de la commune de La Morte (3), Raymond Maslo, est convaincu que « la montagne est à réinventer. C’est difficile, mais nous nous y employons », assure-t-il.

Lui-même maire d’une petite commune, Cyrille Madinier, le vice-président du Département de l’Isère en charge de l’agriculture, a souligné la relation de confiance qui lie depuis longtemps la collectivité et la FAI. Il a réaffirmé que les communes, le Département et la Région, seraient toujours prêtes à soutenir le monde agricole.

Isabelle Brenguier

(1) L’arrêté du 24 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup, pour encadrer les tirs de défense des troupeaux de bovins et d’équins.

(2) Il peut s’agir de vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, d’élevage d’animaux de moins d’un an en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation, de regroupement nocturne dans une enceinte protégée, d’utilisation d’un système d’alerte, de renforcement de la présence humaine…

(3) C’est à La Morte que se trouve le domaine skiable de l’Alpe du Grand Serre, qui a annoncé sa fermeture l’an prochain.

« La neige est à peine partie que la sécheresse arrive »

La commune de La Morte se situe aux confins de plusieurs alpages, et notamment de celui de La Morte et de celui des Deux combes.

« L’alpage de La Morte accueille chaque année 160 génisses. Il a été créé en 1979, d’abord pour les laitières des éleveurs de la commune. Quand ils n’en ont plus eu, ils ont monté les génisses », raconte Jean-Marc Cros, le président du groupement pastoral, à l’occasion de la journée des alpagistes le 7 août.

Il est équipé de points d’eau, mais depuis qu’il fait sec, la question devient plus compliquée. Aussi, l’achat d’une nouvelle cuve est-il envisagé.

L’alpage du Groupement pastoral des Deux combes (Lavaldens et Brouffier) est plus récent. Il a été créé en 2017 par six éleveurs. A ses débuts, il recevait 1 200 têtes. Mais aujourd’hui, à cause de problèmes de sécheresse, ils n’en montent plus que 800.

« Chaque année, nous diminuons, regrette Phillipe Lahmanes, le président du groupement. Le dérèglement climatique est avéré. La neige est à peine partie que la sécheresse arrive ». « Cela rend la pousse d’herbe très compliquée, confirme Bruno Caraguel, le directeur de la FAI. Les alpages passent brutalement d’une fin de printemps froide à un début d’été chaud et sec, ce qui empêche la végétation de lever. Cela change les faciès de la végétation ».

Depuis trois ans, le groupement pastoral est aidé d’une MAEC en lien avec la protection du tétras-lyre et du lagopède. « Cela crée des contraintes mais aussi des opportunités », constate Philippe Lahmanes.

IB

Louvèterie

Sous les ordres de la préfecture, les lieutenants de louvèterie exercent « une mission de service public de régulation des animaux sauvages », le plus souvent pour gérer les populations d’ongulés (chevreuils, sangliers) et de loups, « dans un but de protection des activités humaines ». Bénévoles, ils passent de nombreuses nuits en alpages à protéger les troupeaux dans un cadre réglementaire extrêmement précis. A l’occasion de la journée des alpagistes le 7 août à La Morte, le lieutenant du secteur tire la sonnette d’alarme quant à leurs conditions d’intervention, mises en difficulté par la présence de touristes venus bivouaquer ou de personnes appartenant à des mouvements écologistes, venant surveiller leurs agissements. Il en appelle aux élus présents. « Il faut que nous puissions travailler, réaliser des tirs létaux, en sécurité ». En attente d’un nouveau statut pour les lieutenants de louvèterie plus adapté aux besoins actuels (1), il espère qu’il verra bientôt le jour. Il demande également à ce que le gouvernement revoit la gestion du loup. « Les interventions ne doivent pas être réfléchies à l’échelle d’une exploitation, mais à celle d’une vallée, d’un massif, d’un département. Avec toutes les nuits que nous passons dehors, nous voyons bien le comportement du loup, nous suivons cette espèce. Nous voyons bien aussi que les éleveurs n’en peuvent plus. »

IB

(1) Une proposition de loi a été déposée en ce sens par Sophie Pantel, députée de la Lozère